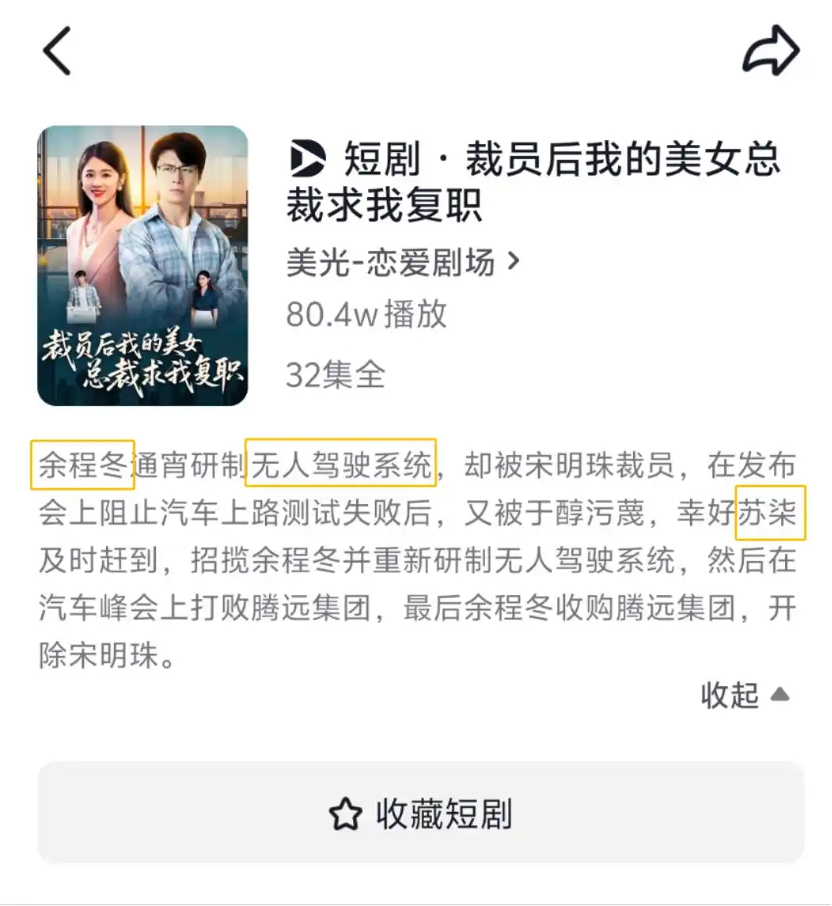

当一部名为《裁员后我的美女总裁求我复职》的微短剧在抖音悄然达到 80.4 万播放量时,没有人能预料到这场看似普通的网络娱乐内容,会引发关于企业名誉、创作自由与法律边界的全民讨论。剧中 "余程冬"" 骁米集团 ""苏柒" 等元素与华为、小米的关联,以及 "无人驾驶系统 30 秒爆炸" 的惊悚剧情,不仅让网友惊呼 "太会整活",更撕开了微短剧行业快速发展背后的合规隐忧。这场争议绝非偶然,而是微短剧在流量焦虑下,游走于法律与道德边缘的典型缩影。

01 ·

剧情里的 “明喻暗指”:

一场精心设计的商业关联游戏

打开这部 32 集的免费短剧,现实与虚构的界限从一开始就被刻意模糊。男主角余程冬的人生轨迹被设定为:在腾远集团负责无人驾驶系统研发时,因熬夜修复漏洞后补觉被开除,而未修复的系统导致测试车 30 秒内失控爆炸并伤及路人;与此同时,竞争对手骁米集团董事长苏柒以 49% 股份和高薪将其挖走——这个看似俗套的商战剧情,却因多处细节与现实企业高度重合而引发轩然大波。

四重关联元素的刻意设计构成了争议的核心:一是男主角 "余程冬" 与华为常务董事、终端 BG 董事长余承东的名字仅一字之差;二是 "骁米集团" 与小米集团名称高度近似;三是骁米集团董事长 "苏柒" 的名字与小米SU7 车型音同;四是故事发生在无人驾驶/智能驾驶行业。

这些 "巧合" 让观众产生了强烈的关联联想。"幸好女主不叫雷军"" 这是把科技圈的故事搬进短剧了?"更有人担忧剧情中" 无人驾驶系统 30 秒爆炸 "的设定会误导公众," 现在提到智能驾驶,朋友都开玩笑说 ' 小心 30 秒倒计时 '"。这种联想并非空穴来风 —— 小米 SU7 作为品牌首款汽车产品,曾因安全问题引发社会关注;华为的智能驾驶技术则是其终端业务的核心竞争力之一,企业形象与技术可信度紧密绑定。

短剧发布账号 "美光 - 恋爱剧场" 的神秘背景更添悬念。该账号未进行实名认证,出品方信息成谜,仅通过 "恋爱剧场" 的标签吸引下沉市场用户。抖音平台显示,该剧已取得备案号(抖音网微剧备字 2024 第 18200 号),属于平台自行审核的三类微短剧(投资低于 30 万元且非重点推荐)。这种合规性外衣下的内容争议,暴露出微短剧审核机制的深层矛盾:当平台既作为内容发布者又承担审核职责时,如何平衡流量收益与企业权益保护?

02·

法律视角:

免费播放不是侵权 “免罪金牌”

"就算不赚钱,侵权了也要担责。" 广东晟典律师事务所高级合伙人黎永绿的观点直指行业认知误区。这部免费短剧虽未直接收费,但 80.4 万播放量形成的传播效应,已具备影响企业商誉的实际能力,而法律对侵权行为的判定从不以 "是否盈利" 为前提。

影射型侵权的法律边界在此次事件中变得尤为清晰。中国传媒大学郑宁教授指出,影视创作中的 "影射" 需满足三个要件:一是受众能明确指向特定对象;二是内容存在贬低或误导性描述;三是造成了名誉或商誉损害。剧中 "余程冬因补觉被开除" 的情节与余承东作为企业高管的专业形象形成反差,"骁米集团五年研发无果" 的设定与小米在智能驾驶领域的实际投入(截至 2024 年累计投入超 300 亿元)相冲突,这些描述若被认定为刻意贬低,即构成名誉权侵权。

更严重的法律风险存在于技术事故的剧情设计中。广东晟典律师事务所合伙人齐风敏分析:"智能驾驶企业的核心商誉与技术可信度直接挂钩,剧中 ' 未修复就测试导致爆炸伤人 ' 的情节,若被公众关联到华为或小米,就可能构成商业诋毁。" 她特别指出,小米汽车此前曾发生过事故并引发广泛关注,短剧在此背景下刻意强化事故情节,更容易引发公众的负面联想,这种创作已触及《反不正当竞争法》中 "损害竞争对手商业信誉" 的红线。

法律界普遍认为,微短剧的低成本高传播特性放大了侵权风险。相较于传统影视动辄数百万的法务审核成本,投资低于 30 万元的三类微短剧往往缺乏专业法律把关,平台依赖的关键词过滤机制对 "谐音梗"" 影射剧情 "等隐蔽侵权手段难以识别。此次事件中,抖音客服" 无法直接判定违规,需用户举报后核实 "的回应,暴露出平台审核的被动性 —— 当算法推荐优先推送" 有话题性 "的内容时," 擦边球 " 式创作自然成为流量密码。

03·

行业反思:当微短剧成为 “流量游戏”,创作底线何在?

这场争议并非孤例。近年来,微短剧市场以年均超 100% 的增速扩张,2023 年市场规模突破 200 亿元,备案数量超 2 万部。但繁荣背后,"蹭热点"" 碰瓷名人 "的创作套路屡见不鲜:从影射明星婚恋的" 真假豪门 "剧情,到模仿知名企业商战的" 逆袭爽剧 ",不少创作者将" 关联性 " 视为流量密码。

某头部微短剧制作公司从业者透露:"小成本制作要突围,必须在标题、人设、剧情上制造记忆点。用谐音梗关联名人企业,既能规避直接侵权风险,又能快速唤醒观众认知,是行业公开的秘密。" 这种创作逻辑下,华为、小米等自带流量的企业自然成为 "素材库",而观众的 "玩梗式解读" 又会反哺算法推荐,形成传播闭环。

但真正的隐患在于内容对公众认知的塑造。智能驾驶作为新兴行业,公众认知本就处于建立阶段,短剧通过夸张剧情将 "30 秒爆炸" 与特定企业强关联,可能干扰行业正常发展。这种认知偏差不仅伤害企业声誉,也可能延缓新技术的市场接受度。

04·

破局之路:

在创作自由与权益保护间找平衡

如何避免微短剧沦为 "侵权重灾区"?法律界与行业人士提出多重建议:

中国传媒大学文化产业管理学院法律系教授郑宁曾撰文称,如果影视剧改编不当,可能会侵犯原型人物的人格权。即使创作者使用影射的手法,没有提及真人的姓名,但如果让受众看出是在描述特定人物,也会构成侵权,包括可能会侵犯他人名誉权、隐私权和个人信息权益以及可能会侵犯他人肖像权。郑宁认为,要防范上述风险,首先,影视剧的制作者应当就改编的相关事宜与事件原型人物取得联系,并签订授权协议。其次,应及时说明虚构情节。建议制作者在影视剧中对虚构情节加以说明,说明部分可以放在电影的开头或结屋,以便让公众知晓某些情节并非来白事件原型人物的真实故事,避免出现侵犯事件原型人物人格权的情况。

广东晨典律师事务所合伙人律师齐风敏表示,短剧中出现的人物角色名称、企业名称等,虽然采用谐音梗的方式避免了与现实生活直接相撞,但该方式仍足以使得公众将剧中名称联想、对应至现实中具体明确的人、企,这种以间接方式暗指他人的行为在法律上称之为“影射型行为”。这不仅可能涉嫌侵犯商标等知识产权,若剧情内容对相关人物、企业的形象、评价、商誉等造成了负面影响,则该短剧还可能涉嫌侵犯相关人物、企业的名誉权;情节严重的,甚至可能构成《中华人民共和国刑法》第 221 条的“损害商业信誉、商品声誉罪。

广东是典律师事务所高级合伙人律师黎永绿表示,该短剧虽然免费,但播放量已超过 80 万,传播范围较为广泛。短剧免费或收费、制作方/出品方谋利与否,都不影响其是否构成侵权。只要满足民事侵权的构成要件 (实施了具体的侵权行为,造成了损害后果如使相关人物或企业的名誉、商誉受损等,行为与后果之间具有因果关系,行为人主观存在过错),就涉嫌侵权,制作方/出品方都可能被追究法律责任。

关于剧中出现了无人驾驶系统存在问题导致汽车上路发生自燃、爆炸的情节。

齐风敏表示,华为、小米作为我国知名企业,均涉猎智驾业务范畴,而且小米汽车之前发生的悲剧影响深远。如果该短剧的剧情设定、演绎仅将爆炸作为系统开发过程中的一个正常失败环节,而后各方通过精进技术转败为胜,这并不构成侵权华为或小米的商誉权“反过来,若短剧内容凸显或故意刻画相关技术人员或企业的智驾技术不成熟、责任心缺乏、不积极承担责任等,贬低相关人员或企业的形象,很可能涉嫌侵犯华为或小米等对应企业的名誉权或商誉权。

另外,在黎永绿看来,不能以法律之名野蛮干涉文学艺术创作自由,但文学艺术的创作自由也是有边界的,需要注意把握好度、合理合规,避免侵害他人的合法权益。在尊重文学艺术创作的同时,更要守住法律、道德的底线。

05·

创作自由应有边界,流量狂欢需守底线

从 80 万播放量的争议短剧,到整个行业的创作反思,这场风波撕开的不仅是微短剧的监管漏洞,更是商业社会中 "流量至上" 与 "边界意识" 的深层博弈。在智能驾驶、人工智能等新技术加速渗透生活的今天,每一部面向公众的文艺作品,都肩负着塑造认知的社会责任。或许正如黎永绿律师所言:"创作自由的边界,就是他人合法权益的起点。" 当微短剧创作者真正理解这句话的重量,行业才能摆脱 "低俗化"" 侵权化 " 的标签,走向更健康的未来。

本文所涉法律观点的阐述,参考了红星资本局发布的相关内容。